「夏草や 兵共が 夢の跡」源義経終焉の地・高館【岩手県平泉町】

目次

高館(たかだち/岩手県平泉町[いわてけんひらいずみちょう])は、源義経(みなもとのよしつね/1159年~1189年)が31年の生涯を閉じた地です。

兄頼朝に追われて平泉に逃れた義経

義経は、1185年長門国(ながとのくに/現山口県)の“壇ノ浦の戦い(だんのうらのたたかい)”に勝利し、平家を滅亡させたにもかかわらず、兄頼朝(よりとも)にうとまられ、幼年期を過ごした平泉の奥州藤原氏第3代当主藤原秀衡(ふじわらのひでひら/1122年?~1187年11月30日)の元へ逃れてきました。

秀衡は自らの居館(平泉館[ひらいずみのたち]/柳之御所[やなぎのごしょ])にほど近い北上川沿いの高館(たかだち)に館(衣川館[ころもがわのたち]/判官館[はがんだて/ほうがんだて])を与え、かくまいました。しかし、1187年2月には義経が秀衡の元にいることを頼朝がつきとめ、義経を引き渡すように秀衡に要求します。

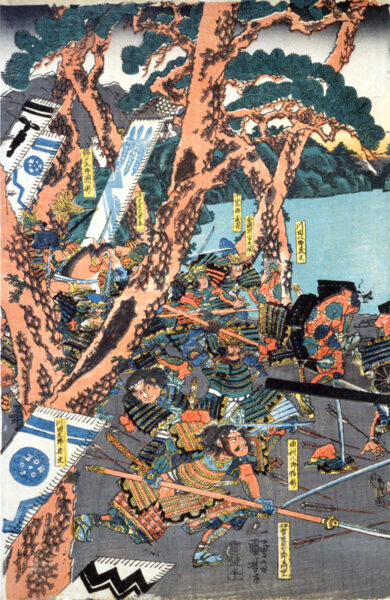

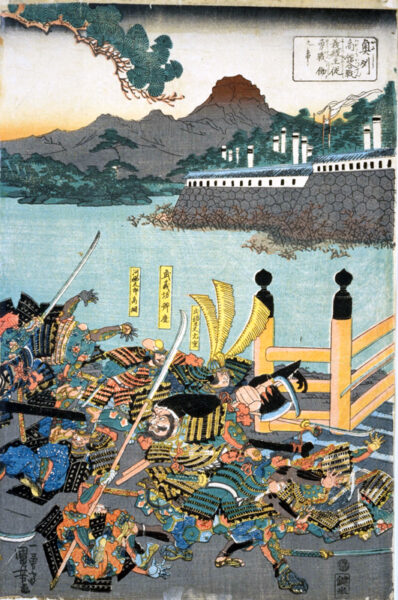

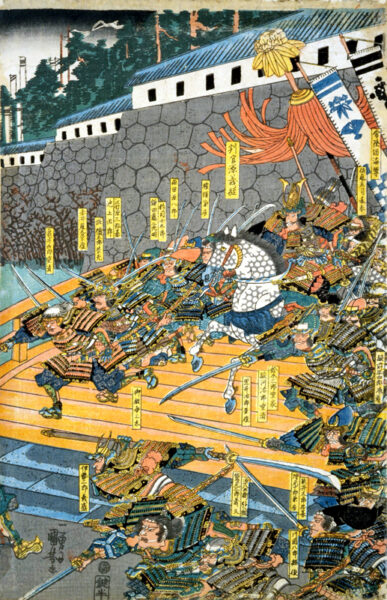

藤原泰衡に攻め込まれ、自害した義経(衣川の戦い)

秀衡は要求には応じませんでしたが、その年の11月、秀衡が亡くなり、跡を継いだ藤原泰衡(ふじわらのやすひら)は、徐々に頼朝の圧力に耐えきれなくなり、1189年6月15日(旧暦閏4月30日)に、義経討伐のために派兵してしまいます。

※閏(うるう)4月は、旧暦で約3年に一度あった4月と5月の間に入る月。そのため旧暦の閏年は13か月になっていた)

これが“衣川の戦い(ころもがわのたたかい)” で、義経軍は必死に戦いましたが、多勢に無勢、武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/?~1189年6月15日?)をはじめとする家臣たちは討ち死にしてしまいます。義経は館に火をつけ、持仏堂(じぶつどう/先祖の位牌を安置するお堂・仏間)に入り、まず22歳だった正妻の郷御前(さとごぜん/1168年~1189年6月15日)と4歳だった娘を自らの手で殺め、その後自害したとわれています。

義経を偲び、伊達綱村が建てた「高館義経堂」

「高館義経堂(たかだちぎけいどう)」は、義経の居館があった丘陵地、高館の頂上に仙台藩(せんだいはん)第4代藩主伊達綱村(だてつなむら)が義経を偲んで建てたお堂です。堂内には創建当時に造られた木造の義経像が祀られています。

「高館義経堂」および高館は、現在は平泉の世界文化遺産『毛越寺(もうつうじ)』の飛び地境内となっています(「高館義経堂」、「木造義経像」および高館は世界遺産の登録資産ではありません)。

正妻郷御前と娘の供養塔「源義経公妻子の墓」

「源義経公妻子の墓」は、「高館義経堂」から北西、平泉の中心部に位置する金鶏山の山麓に建つ『千手堂(せんじゅどう)』の傍らにあります。義経が追い詰められて自ら殺めた正妻の郷御前と実の娘の墓といわれ、五輪塔(ごりんとう/5つの部分からなる塔)が2つ並んで立っています。見学自由。

『千手堂』には、藤原秀衡の守り本尊、千手観音(せんじゅかんのん)と秀衡の木像が安置されています。金鶏山は世界文化遺産の構成資産です。

源義経公妻子の墓<Information>

- 施設名称:源義経公妻子の墓

- 住所:岩手県西磐井郡平泉町平泉花立4-62

- 電話番号:0191-46-5572(平泉町観光商工課)

Google Maps

体を張って義経を守った「伝弁慶の墓」

「伝弁慶の墓(武蔵坊弁慶墓碑)」は、世界文化遺産『中尊寺』の参道入り口にあります。

武蔵坊弁慶は、京都五条の橋の上で、牛若丸(義経の幼名)と出会って依頼、忠臣として常に義経を支えてきた人物で、「衣川の戦い」では、義経を守るため敵の矢を無数に受けても立ったまま絶命した(弁慶の立ち往生[べんけいのたちおうじょう])と伝わる豪傑です。

「伝弁慶の墓」は、その遺骸が埋められたという松の木に囲まれて立っていて、石碑には“色かえぬ 松のあるじや 武蔵坊”と中尊寺の僧侶、素鳥(そちょう)が詠んだ詩が刻まれています。弁慶の武勇伝は残念ながらそのほとんどが後世の創作だそうです。見学自由。

伝弁慶の墓<Information>

- 施設名称:伝弁慶の墓(武蔵坊弁慶墓碑)

- 住所:岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関

- 電話番号:0191-46-5572(平泉町観光商工課)

Google Maps

立ち往生の姿の弁慶像がある中尊寺「弁慶堂」

弁慶とともに義経の木像が安置されている「弁慶堂」は、中尊寺の参道沿いにあります。1826年に再建されたもので、総檜平屋建ての立派なお堂で、木像の義経像と弁慶像が安置されています。弁慶像は“弁慶の立ち往生”の姿をしています。本尊は勝軍地蔵菩薩(しょうぐんじぞうぼさつ/戦勝の仏様)です。

源義経公妻子の墓<Information>

- 施設名称:中尊寺 弁慶堂

- 住所:岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202

- 電話番号:0191-46-2211

- 中尊寺拝観時間:3月1日~11月3日/8:30~17:00 11月4日~2月末日/8:30~16:30

- 中尊寺拝観料:おとな 800円、高校生 500円、中学生 300円、小学生 200円

- 休観日:無休URL:中尊寺ホームページ

Google Maps

松尾芭蕉の名句を生んだ高館からの風景

義経を討ったことにより頼朝の信を得るはずだった藤原泰衡は、義経討伐からわずか3ヶ月後の1189年9月3日に頼朝軍により殺害されてしまいます(奥州合戦「おうしゅうかっせん」)。これにより初代藤原清衡(ふじわらのきよひら/中尊寺を建立)から4代、約100年続いた奥州藤原氏は滅亡しました。金中尊寺色堂には初代清衡、毛越寺を造営した2代清衡(きよひら)、3代秀衡のミイラ化した亡骸(なきがら)と4代泰衡の首が葬られています。

江戸時代の俳人、松尾芭蕉(まつおばしょう/1644年~1694年)は、弟子の曾良(そら/1649年~1710年)とともに『奥の細道(おくのほそ道)』の道中、1689年6月29日に平泉を訪れました。高館に登り北上川の河岸に広がる義経や泰衡の戦いの地を眺め、有名な“夏草や 兵共が 夢の跡(なつくさや つわものどもが ゆめのあと”の句を残しました。

高館と北上川の対岸に眺められる奥州藤原時代に1万余本の桜が咲き誇ったというさくら山(束稲山[たばしねやま]標高596m)、それに金鶏山は[おくのほそ道の風景地]として国の名勝に指定されています。

まとめ

平泉には源義経主従の悲しい物語が残されているとともに、奥州藤原氏の栄枯盛衰の遺産が数多く残っています。世界文化遺産に登録されている国宝「中尊寺金色堂」や特別名勝「毛越寺庭園」、特別史跡「中尊寺境内」、特別史跡「毛越寺境内附鎮守社跡」、特別史跡「無量光院跡」、金鶏山や遺産登録を目指す史跡「柳之御所・平泉遺跡群」など見どころは枚挙にいとまがありません。是非自らの目で確かめてください。芭蕉が見た高館からの景色は、今なお義経や泰衡の無念が伝わってきます。