三陸の芸能が一堂に会する!三陸国際芸術祭2025「醸す」フォトレポート【岩手県釜石市】

目次

三陸国際芸術祭とは?

東日本大震災をきっかけとして2014年にスタートした三陸国際芸術祭。

三陸沿岸地域の様々な郷土芸能に脚光を当て、世界各地の芸能やアーティストとの交流も目的とした国際イベントで、今年で11回目の開催を迎えます。(2020年はコロナ感染拡大のため中止)

2025年のメインプログラムは釜石市で開催

公式サイトのイベント欄を覗くと沢山のイベントが目に飛び込んでくるので一見複雑に見えるのですが、主軸となるのは【メインイベント】【連携プログラム】と表記があるもので、その他の情報は三陸地域で行われている郷土のお祭りの情報となります。

そんな三陸国際芸術祭の【メインイベント】は毎年三陸地域のいずれかの都市で開催されるのですが、今年は釜石市を舞台に10月4日・5日の二日間の日程で開催されました。

ちなみに去年は青森県八戸市と岩手県大槌町の二か所で開催されています。

様々な芸能を「観る」だけではなく「体験」もできる各種プログラム

筆者は今回初めて訪れましたが、様々な郷土芸能を紹介・披露するだけではなく、実際の舞の指導を含めた虎舞や神楽の体験レクチャー、郷土芸能を取り巻く課題を話し合うユースミーティングなど、来場者参加型のプログラムが豊富に組み込まれていました。

普段は郷土芸能に「神社で何かやってるな」程度の接点しかなかったような人でも「どんな歴史があるのか?」「どういう人たちがやっているのか?」「どんな経緯で郷土に根付いたのか?」等々…知らなかったことを学び、芸能を身近に感じることができるようになる機会を提供する…そんな意図を感じるコンテンツが多かった印象です。

「神事」や「奉納行事」という側面がある郷土芸能は「特別なもの」というイメージがあり、筆者自身も演者の方々をどこか「特別な人たち」と思ってしまっていた部分がありましたが、自身の披露が終わり、客席に交じって友人や家族と普通に会話し、笑いあっている演者の方々の姿を見て「普通の人たちなんだな」と極々当たり前なことを今更ながらに実感して、これまで以上に芸能というものを身近に感じることができるようになりました。

演者さんとの「距離感」が近いのも三陸国際芸術祭ならではの特徴の一つなんだと思います。

三陸国際芸術祭<Information>

- 公式URL:https://sanfes.com/

釜石市民ホール TETTO<Information>

- 名 称:釜石市民ホール TETTO

- 住 所:〒026-0024 岩手県釜石市大町1丁目1

- 電話番号:0193-22-2266

- 公式URL:https://www.tetto-kamaishi.jp/

Google Map

10/4 – 開幕夜会「虎舞&神楽宿」

初日である10/4はいわゆる「前夜祭」。すっかり日も落ちた18:00頃から会場である釜石市民ホールにて開催されました。

この日披露されたのは地元釜石の「錦町虎舞」、普代村の鵜鳥神社に伝わる山伏神楽「鵜鳥神楽」、大槌町金澤地区に伝わる山伏系神楽「金澤神楽」の3つの郷土芸能。

この日は主に釜石市民ホールの野外広場とBホールがメイン会場。Aホールには三陸各地の芸能にまつわる様々な展示が行われていました。

もう一つ楽しみにしていたのが地元釜石の地酒「浜千鳥」の飲み放題コーナー。最初に一合升を購入すると以降飲み放題になるというなんともうれしいサービス。

少し撮影をしてから飲もうと思ってましたが、程なくブースに行ってみると早々に売れ切れたとのこと…だいぶ好評だったみたいですね。仕方がないので浜千鳥はイベント終了後に地元の居酒屋にて堪能してきました。

10/5 – 本祭

三陸芸能ユースミーティング

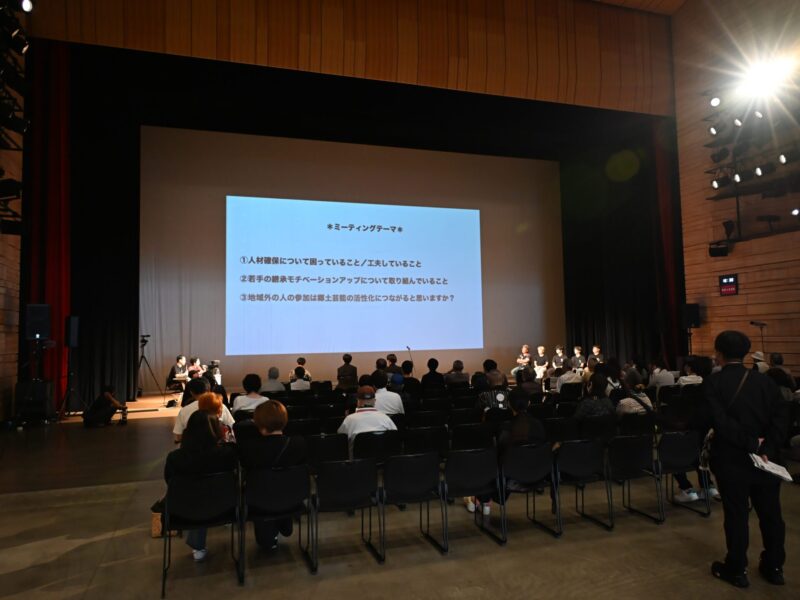

二日目、本祭の最初を飾るのは「三陸芸能ユースミーティング」。若手の芸能関係者を中心に「創造的な芸能継承」をトークテーマとして公開ディスカッションが行われました。

三陸祝祭音楽と盆踊りフェス

この日のメインステージは屋内であるAホールとBホール。そしてその幕間をつなぐ形で野外広場では「祝祭音楽にまつわる芸能と盆踊り」が3部に分けて披露されました。

第一部で披露された野田村の「なもみ太鼓」。

多くの人たちが野外広場に出て太鼓の音色に耳を傾けていました。

東北の百姓一揆と芸能

次に行われたのは供養芸能。「東北の百姓一揆と芸能」をテーマに、死者への祈りと民の抵抗の意思が込められたものとして

- 洋野町の「瀧澤鶏舞」

- 田野畑村の「大宮神楽」

- 岩泉町の「救沢念仏剣舞」

の3芸能が披露されました。

ちなみに「盆踊り」も供養芸能の一種とされ、祖霊を迎えて供養し送り返すための仏教行事「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に民衆の踊りが融合し、念仏を唱えながら踊るようになった「踊り念仏」という信仰行為がルーツだとされているのだとか。

この後、野外広場では「三陸祝祭音楽と盆踊りフェス」の第二部として青森県階上町の「田代盆踊」が披露されました。

三陸未来芸能祭

「三陸未来芸能祭 in 釜石」と銘打ってAホールで行われたこのプログラムはおそらく本祭のメインイベント。

- 釜石市の「鵜住居虎舞」

- 大船渡市の「門中組虎舞」

- 住田町の「行山流高瀬鹿踊」

- 釜石市の「小川鹿踊」

の4芸能に、釜石高校地域ゼミ有志の方々を交えて芸能の披露と体験が行われました。

「南部の鹿踊(小川鹿踊)」と「伊達の鹿踊(行山流高瀬鹿踊)」が居並ぶという、なかなかに貴重な光景も。

「三陸祝祭音楽と盆踊りフェス」の第三部として披露された青森県八戸市の「八太郎おしまこ」。

青森県三戸郡新郷村で行われるキリスト祭で披露されるという「ナニャドヤラ踊り」のかけ声が聞こえてきて思わず興奮しました…まさかこんなところで聞けるとは!

津波が醸した食と芸能

最後のプログラムは「津波が醸した食と芸能」。

野外広場を舞台として三陸の発酵甘酒が振舞われ、フィナーレを飾る

- 宮古市の「花輪鹿子踊り」

- 山田町の「八幡大神楽」

- 釜石市の「小川鹿踊」

の3芸能が披露されました。

最後に

筆者は時間の関係で「花輪鹿子踊り」が終わった頃に帰路につきましたが、公式SNSを見ると最後まで盛況のうちに幕を閉じたようです。

結局この二日間で見ることができた郷土芸能は全15団体。これだけの数の芸能を一度に見ることはなかなかできないので、貴重な機会を提供してくれるなんとも贅沢なイベントでした。

そして印象的だったのは想像以上に芸能に関わっている若い人たちが多いこと。中高生から20代前半~後半の人まで、幅広く各団体に所属しているようでした。様々な分野で後継者・担い手不足が騒がれている昨今ですが、「古臭いもの」と切り捨てず、自身の郷土に伝わる伝統を繋げていこうとする若者の姿にはうれしい気持ちが込み上げてきました。

三陸の芸能と世界を繋ぐ「三陸国際芸術祭」。今後も動向を追っていきたいと思います。