岩手の伝統工芸「南部鉄器」と「南部裂織」ー「古」から「新」へと進化する現代アートとの出会い

目次

熱い鉄を打ち、裂いた布を織り重ねる――岩手の暮らしから生まれた工芸には、人々の知恵と祈りが込められています。その工芸が、いま現代アートの感性と重なり合い、新しい姿を見せ始めています。職人の技とアーティストのひらめきが出会うとき、岩手の伝統はどんな未来を描いていくのでしょうか。

岩手の伝統工芸が歩んできた道

岩手に根付いた工芸は、暮らしのなかから生まれ、受け継がれてきました。そこには「美しいから作る」のではなく、「生きるために必要だから作る」という根源的な理由があります。代表的なのが南部鉄器と南部裂織。どちらも岩手の自然や生活環境から育まれたものです。

南部鉄器

南部鉄器の始まりは江戸時代。盛岡藩が茶の湯文化を取り入れたことから、鋳物師が招かれ、この地で鉄器作りが盛んになりました。岩手は砂鉄や木炭が豊富で、鉄を扱うには絶好の土地。そこで作られた鉄瓶は「お湯がまろやかになる」と評判を呼び、庶民の暮らしにも広がっていきました。

やがて南部鉄器は、炊事や茶の時間に欠かせない道具となり、嫁入り道具のひとつとしても重宝されました。その黒光りする鉄瓶は、台所に凛とした存在感を放ち、何十年も家族の暮らしを支え続けてきたのです。

明治時代になると、「及源鋳造(おいげんちゅうぞう)」のような工房が誕生し、家庭用調理器具やフライパンなど、暮らしに直結する製品を次々と生み出しました。いまも現役で使われる鍋や鉄瓶の多くに、こうした工房の技が息づいています。

南部裂織

一方の南部裂織(なんぶさきおり)は、布がとても貴重だった時代に、古着や布を裂いて織り直すことで生まれました。布を最後まで使い切るという知恵が、寒冷な土地での生活を支えたのです。

織り込まれた色布がランダムに重なり合い、ひとつとして同じ模様がない裂織は、質素な中にも豊かな表情を持っています。農作業着や帯、敷物に使われ、暮らしに彩りを添えてきました。

そこには「もったいない」の心と、限られた資源の中でも美しさを生み出そうとした人々の感性が息づいています。

現代アートとの出会い―新たな挑戦

伝統工芸は、時代とともに変化を余儀なくされます。需要の縮小や担い手不足という現実のなかで、いま注目されているのが現代アートやデザインとの融合です。岩手の工芸は、単なる「古きもの」ではなく、新しい表現の素材として再評価されています。

南部鉄器とデザイナーのコラボ

例えば、盛岡の老舗工房「釜定」は、三代目の宮伸穂さんがシンプルでモダンな南部鉄器を次々に生み出しています。鉄瓶に限らず、鍋敷きやカトラリーといった生活道具に形を広げ、北欧家具にもしっくり合うデザインは海外からも高い評価を得ています。

Information

- 名称:南部鉄器 釜定

- 所在地:岩手県盛岡市紺屋町2-5

- 電話番号:019-622-3911

- URL:釜定公式instagram

- 営業時間:9:00〜17:30

- 定休日:日曜

Google Map

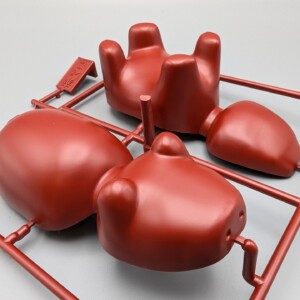

及源鋳造では、鉄フライパンやすき焼き鍋が若い世代にも人気。黒一色ではなく、ホーローで彩色したカラフルな鉄瓶は、キッチンを明るく演出。伝統を感じさせながらも現代の暮らしに馴染むデザインです。

Information

- 名称:及源鋳造株式会社

- 所在地:岩手県奥州市水沢羽田町堀ノ内45

- 電話番号:0197-25-5925

- URL:OIGEN ONLINE SHOP

- 営業時間:10:00〜17:00

- 定休日:水曜

Google Map

南部裂織とファッションブランド

裂織も新しい挑戦を続けています。盛岡の「幸呼来(さっこら)Japan」が展開する「SACCORAプロジェクト」では、残布をアップサイクルして裂織に再生し、ファッションやアウトドアブランドとコラボ。スニーカーやベスト、バッグなどへと姿を変えています。裂織特有の色彩の重なりが、モダンな装いに温もりを加える新鮮な魅力を放っています。

Information

- 名称:株式会社 幸呼来Japan

- 所在地:岩手県盛岡市安倍館町19-41

- 電話番号:019-681-9166

- URL:幸呼来Japan公式サイト

Google Map

地域にもたらす効果と可能

こうした取り組みは、工芸の売上を支えるだけでなく、若手クリエイターや観光客を引き寄せる力にもなっています。伝統工芸の工房を訪ねる「産地ツーリズム」や、ワークショップ体験は国内外の旅行者に大人気。職人とアーティストが協働する姿は、地域そのものの「物語」として人々の心を動かしています。

岩手の工芸は、もはや「古いものを守る」だけではありません。時代の感性を取り込みながら、その本質を輝かせ続ける存在なのです。

伝統と革新の共存が描く未来

伝統を未来につなぐことは、決して「昔のまま守り続けること」ではありません。大切なのは、その本質を活かしながら、いまの暮らしに寄り添うかたちを見つけていくこと。岩手の伝統工芸と現代アートの出会いは、その実験であり挑戦ともいえます。

南部鉄器を手に取り、お茶を淹れる時間。南部裂織のバッグを肩にかけ、街を歩く瞬間。

その背後には、何百年も前から続く土地の記憶と、未来を切り開くクリエイターの思いが重なっています。

岩手から生まれる「伝統と革新の共存」。その響き合いは、これからも私たちの暮らしを豊かにしていくことでしょう。