秋の行楽シーズン!山寺は運動不足でも登れるのか!?

目次

山形県山形市にある天台宗の寺院、宝珠山立石寺。

ここは山寺として全国的に有名な名勝地です。

そこから見える絶景と、パワースポットとして知られる寺院の数々は、人生で一度は見に行って欲しいところなのですが、肝心の寺院は山寺の名前に恥じないほどの山の中にあります。

運動不足の方の中には敬遠してしまう人もいるでしょう。

そこでこの記事では、運動不足の筆者が自らを奮い立たせて山寺を登り、その見所をレポートしていきます。

1050段の階段を登れ!

山寺のキツさを表すのにちょうどいい数字が、1050段の階段です。

これがどのくらいの高さに相当するかと言うと、約42階のビルを登りきるくらい。

気が遠くなりそうな数字です。

かつてはこの高さを利用して、帰り道には超高層滑り台が利用できたのですが、あまりにスピードがつきすぎたため、参拝客がお尻をやけどするなどの事態が頻発し閉鎖されたと言う話もあります。

高いだけでなく、角度もエグいということがわかりますね。

しかし参拝客の年代を見てみると、どう見積もっても60代以上の方が多く、これなら運動不足でもなんとか登れるのでは、と勇気を振り絞り、さっそくチャレンジしてきました。

根本寺本堂

登り始めて最初にであったのが根本寺本堂。

国の重要文化財に指定されている薬師如来尊像が祭られている、立石寺の本堂になります。

御朱印も貰えるので、当日は非常に多くの参拝客が並んでいました。

階段としては30段ほどでたどり着くので、まだまだ余裕です。

登山口

本堂から少し行くと、芭蕉と曾良の像が迎えてくれます。

松尾芭蕉は山寺において

閑さや岩にしみ入る蝉の声

という句を残しており、それにちなんで建てられた像がこれです。

芭蕉像を後にしてもう少し行くと、いよいよ登山口。

ここで拝観料を渡すと、残り900段ちょっとの戦いが始まるのです!

芭蕉翁顕彰碑/俳文碑

400段も行ったところでしょうか。

踊り場の様になっているところが広がっていて、ひと息つける場所が現れます。

大型のベンチもあるので、そこで座ってひと休み。

さすがに疲れてきました。

座りながら辺りを見渡すと、「芭蕉翁顕彰碑/俳文碑」が確認できました。

奥の細道の立石寺に関する文章と俳句が書かれているのですが、ちょっと判読しづらいのが残念。

5分も休むと体力が回復してきたので、そろそろ出発です。

ゴールが見えた?

休憩所からしばらく上ると、大きな門が見えてきました。

これはもしかしたらゴール!?

1050段って言っても意外と大したことないじゃん!

私は喜び勇んで歩を早めました。

しかし…

本番はまだこれから!

むしろここから怒涛の階段ラッシュが始まりました。

ちなみにここは仁王門。

階段にして654段です。

あと3割強も残っているということになりますね。

が、がんばろう!

ピンコロ車でお参り

登った先にあったのは、延命地蔵菩薩を本尊とする金乗院です。

ここでのお参りは少々変わっていて、

この車を一周回すというもの。

ゆっくり回すのがポイントだそうです。

これはピンコロ車といって延命地蔵菩薩の持ち物である宝珠と錫杖を表しています。

健康でいつまでもピンピンと

いよいよの時が来たらコロッと

延命地蔵菩薩を念じながら、家族や友人、そして自分のためにお参りしてみてください。

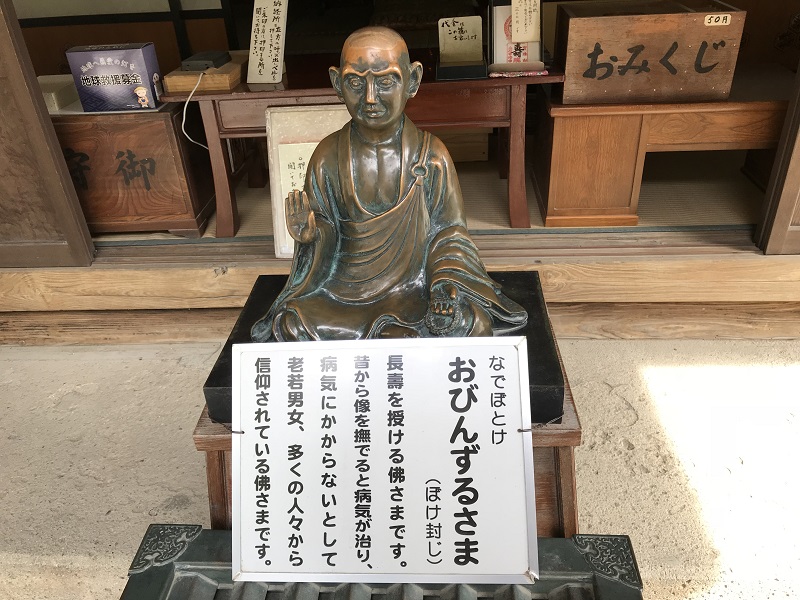

おびんづるさま現る!

さらにしばらく登って、984段目。

ここで辺りが一気にひらけます。

そこにあったのは中性院と謎の銅像。

この仏像は「おびんずるさま」という「なでぼとけ」。

像を撫でると、長寿を得られるという言い伝えがあります。

もうひとつ驚いたのが、これ。

ポストがあったところ。

1日1回郵便の回収があるそうです。

毎日この階段を昇り降りする郵便屋さん、メチャクチャしんどいですよね!

がんばってください!

奥の院到着!

中性院を後にして少しの階段を昇ると、ついに山寺の一番上に到着!

ここが奥の院です!

ようやく一番上まで昇りきりました!

体力も結構残っているのも、ちょっと嬉しいところ。

運動不足でも案外いけるものなんですね!

昇り始めてから色々な所でお参りしましたが、これが最後のお参りです。

感慨深く頭を下げ、私は奥の院を後にしました。

見所はまだまだあるよ!山寺を最後まで楽しもう!

しかし山寺はまだまだ見所がたくさんあります。

体力が残っているのなら、全てチェックしてしまいましょう。

華厳院

奥の院の手前には横道があり、そこをしばらく行くとたどり着くのが華厳院。

ここには、国の重要文化財である「三重小塔」があります。

写真だと少々見づらいですが、この中に精巧に作られた小さな三重塔が佇んでいます。

ちなみに、ここから見える風景も、見ものなので忘れずにチェックしましょう!

開山堂

立石寺を開いた慈覚大師のお堂が、この開山堂です。

山寺の写真といえばこの開山堂と納経堂。

友達に「山寺行ってきた」と自慢するために、最高の写真をカメラに収めて帰りましょう!

運動不足でも大丈夫!

運動不足の私が山寺に登ってみましたが、無事に登りきることに成功!

途中まではヘロヘロになってましたが、景色がひらけた時の開放感で疲労は一気に吹っ飛び、下りもスムーズに進み、身体に残ったのは心地良さだけ。

運動不足でも十分楽しむことができました。

もちろん次の日には筋肉痛になりましたが(汗)

みなさんも「運動不足だから」と諦めずに、登ってみてはいかがでしょうか。

INFORMATION

- 名 称:宝珠山 立石寺

- 住 所:〒999-3301 山形県山形市山寺4456−1

- 電話番号:023-695-2002

- 公式URL:http://www.rissyakuji.jp/